Cannes thérapie!

À défaut d’être à Cannes pour couvrir son incontournable festival de cinéma annuel, j’ai suivi l’événement par procuration en lisant les nombreux textes publiés par des collègues journalistes, critiques et blogueurs qui avaient la chance d’être sur place cette année. La présentation, en compétition, du cinquième long métrage de Xavier Dolan, était aussi attendue que l’arrivée du printemps. Dès sa présentation en projection de presse puis devant public quelques heures plus tard, le tsunami médiatique faisait rage. Nous avons donc eu droit à une pluie déferlante de compliments venant de ses défenseurs et fans de la première heure, mais aussi à des injures et des propos assassins émanant de ses dénigreurs (ou haters, terme utilisé abondamment sur les réseaux sociaux) les plus virulents. Dieu vomit les tièdes pouvons-nous résumer, car, ne le nions pas, Dolan et ses films polarisent les journalistes comme le public!

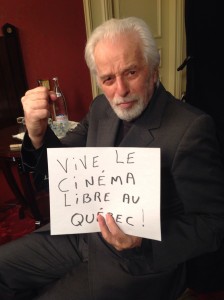

Tout le monde a son mot à dire! Tellement, que je me suis demandé pourquoi j’en rajouterais à mon tour. Difficile aussi de passer à côté du phénomène, ardu de rester en marge de la discussion. Que puis-je affirmer de nouveau dans tout ce boucan infernal sinon que s’il ne faut retenir qu’une chose de tout ce brouhaha des derniers jours, c’est l’intérêt mondial, indéniable et grandissant, pour le jeune réalisateur québécois et son œuvre. Une reconnaissance maintenant offerte par ses pairs (le jury) lors du plus grand festival dédié au 7e art. Qu’on aime ou non la personnalité de Dolan, qu’on supporte ou non la fièvre de ses films, on peut quand même, d’un point de vue chauvin, être fier du travail qu’il accomplit, qu’il porte à bout de bras, en brandissant son appartenance au Québec, son amour pour sa culture, et ce, sans pousser inutilement sur la note nationaliste.

À Cannes, le ton de son nouveau film, selon la presse internationale, venait rompre avec celui plus docile et conforme des œuvres présentées cette année en compétition; que ce soit celle d’Egoyan, de Ceylan, de Leigh ou de Loach. On imagine encore plus mal un film édenté comme Le Règne de la beauté à travers cette liste. L’électrochoc semblait nécessaire pour les médias et pour le gratin qui n’attendaient que la venue d’un enfant prodige, d’un allumeur vif et coloré. De l’autre côté de l’Atlantique, nous devions peser les nombreux pour et les quelques contre qui traversaient l’océan dans un raz-de-marée où s’abreuvaient Twitter et Facebook. On pouvait se dire que depuis ses débuts Dolan est parfois surprotégé et ses films surestimés. Se dire qu’avec sa verve, sa personnalité bouillante et ses réalisations clinquantes, il dérange autant qu’il bouscule. Mais n’est-ce pas le propre du cinéma de nous bousculer? On a tendance à l’oublier, au théâtre, en musique et littérature aussi. La bousculade est bienvenue, car n’importe quel critique vous dira que le plus difficile dans ce métier est d’évaluer un film qui vous laisse froid. Pas de danger d’engelure avec ceux de Xavier Dolan!

Peu à peu, grâce à son élan cinématographique stakhanoviste, le jeune réalisateur devient une sorte de porte-étendard du cinéma québécois nouveau sans pour autant qu’on puisse l’associer à ses confrères. Certains parleront de notre cinéma en citant des réalisateurs de talent comme Denis Côté, Denis Villeneuve, Sébastien Pilote ou Stéphane Lafleur. Spécifions que Dolan a plus ou moins quinze ans de plus jeune que ces derniers et cinq longs métrages à son actif lancés au rythme infernal de un par année. Pas étonnant qu’il se dise lui-même à bout de souffle. Sa jeunesse et sa productivité, je le répète, font qu’il se démarque actuellement sur la scène québécoise mais aussi mondiale. Cependant, son travail ne peut présentement être relié à un quelconque courant cinématographique. Dolan est un loner même si ses influences, volontaires ou non, transparaissent. Ça aussi, ça agace. Son style va également à l’encontre de l’éloge de la lenteur qui caractérise le cinéma de ses confrères québécois actuels, qui eux, semblent en lutte face à la génération MusiquePlus.

Cela dit, l’ouragan MOMMY a jeté un peu d’ombrage sur d’autres films présentés à Cannes dans les différentes sélections et qui seront aussi à surveiller durant l’année : Party Girl, The Tribe, Tu dors Nicole, The Salvation, et Lost River. L’idéal serait que ces longs métrages, souvent singuliers et qui ont attiré l’attention ces derniers jours, prennent l’affiche rapidement dans nos salles. Faut bien battre le fer quand il est chaud. Hélas, les distributeurs locaux ne semblent pas penser ainsi. MOMMY sortira au cinéma en septembre ou octobre prochain, nous laissant le temps de discourir sur la personnalité de son réalisateur tout l’été…

Pour conclure, je ne sais si j’aimerai ou non MOMMY n’étant pas vendu d’avance à la démarche artistique qu’emprunte Dolan dans toutes ces réalisations. Je m’en confesse, j’ai détesté Laurence Anyways, mais j’ai adoré Les Amours imaginaires. Pour d’autres, c’est tout le contraire. Ce qui est sûr, c’est que je serai le premier à faire la file pour voir son nouveau film afin de me faire ma propre opinion, afin de m’abreuver de ce cinéma atypique qu’il nous offre, cinéma qui nous agresse lors d’une scène avec ses dialogues survitaminés, puis, qui dans une autre, nous transporte grâce à son imaginaire fertile et sa fougue contagieuse. Le débat autour de Dolan et de ses films ne fait que commencer et continuera longtemps de nourrir la bête cinéphile; une bête parfois trop froide et méchante, parfois trop chaude et enjouée, mais jamais tiède.