En mémoire de Miron et Jutra.

Y a de ces films qui passent en coup de vent, qui font peu de bruit, qui ne profitent aucunement d’une campagne de marketing digne de ce nom. Y a de ces films qui sont très courts ou qui relèvent du documentaire, voire du film d’art. Hors festival, ils ont peu de visibilité et leur présence en salle est plus souvent qu’autrement très marginale.

Pourtant, certains n’en sont pas moins remarquables ou des plus utiles d’un point de vue culturel, social, historique ou même identitaire. C’est le cas de deux films que j’ai eu l’occasion de voir récemment. Le premier, toujours à l’affiche au Clap, Miron : un homme revenu d’en dehors du monde réalisé par Simon Beaulieu, aussi auteur du documentaire sur Gérald Godin. Avec ce film sur Miron, Beaulieu met les mots du poète à l’avant-plan, une poésie intemporelle livrée par le poète à la voix unique, au timbre aussi pastoral que familier. Plutôt que de miser sur des témoignages ou de nous livrer une biographie typique, le réalisateur a concocté une œuvre où le discours enflammé, nationaliste et amoureux de Miron est soutenu par des images tirées de dizaines de films québécois (provenant des archives de Radio-Canada et de l’ONF), ces archives montrant en rafales l’évolution de la société québécoise sans pour autant mener à un constat éditorial clair, où chacun voit ce qu’il veut bien voir. On assiste donc à un film impressionniste qui nous rappelle que le mois de mars, c’est aussi celui de la poésie. Un film de mémoire donc, où les mots de Miron résonnent encore et encore.

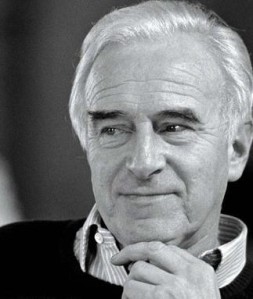

Parlant de mémoire et de cinéma, on ne peut oublier le destin tragique de Claude Jutra. Cinéaste important, on lui doit Le Chat dans le sac, Kamouraska et plusieurs autres œuvres marquantes de notre cinéma. Pas pour rien si les récompenses annuelles en cinéma québécois portent son nom.

Bref, il faut le rappeler, Jutra était atteint de la maladie d’Alzheimer et s’est suicidé à l’âge de 56 ans. Sa carrière a connu des hauts, mais aussi plusieurs bas. Un petit film coproduit par l’ONF intitulé tout bonnement Jutra lui rend hommage. Ce court métrage d’une grande beauté réalisé par Marie-Josée Saint-Pierre (Les Négatifs de McLaren) s’amuse, par le biais de l’animation, avec la pellicule, les films d’archives et les entrevues données par Jutra sur sa passion, sa carrière, ses idéaux.

En attendant sa sortie imminente en salle, possiblement en avant-programme d’un film québécois à prendre l’affiche ce printemps, voici la bande annonce de Jutra. Elle permet, au-delà des écrits, de mieux saisir la qualité du travail artistique de la réalisatrice sur ce court film des plus touchants. Grâce à ces films, les mots de Miron et les images de Jutra se répètent et se meuvent au présent pour ne pas tomber dans l’oubli.