Films québécois en rafale

Lorsqu’on examine attentivement le calendrier des sorties en salle, on peut facilement conclure qu’on surnage dans les productions québécoises actuellement. Même les événements autour de notre cinéma en février et mars sont nombreux : 17e Soirée des Jutra le 15 mars prochain, les Rendez-vous du cinéma québécois, Regard sur le court métrage au Saguenay, etc.

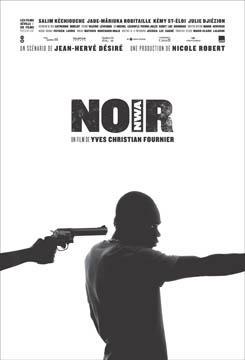

Bref, des longs métrages québécois de fiction, bon an mal an, il y en a 35 qui sont distribués en salle. Ces films sortent durant les mois de février, mars et avril; puis, après une pause estivale, on lance le reste de notre production en septembre, octobre et novembre. Six mois sont disponibles pour lancer 35 longs métrages. Vendredi passé, Elephant Song de Charles Binamé, mettant en vedette Xavier Dolan, et Le Scaphandrier, un film de zombies d’Alain Vézina, ont pris l’affiche en même temps. Vendredi prochain, ce sera le tour de la plus récente réalisation de Sophie Deraspe, Les Loups, de l’adaptation du roman d’Amélie Nothomb Tokyo fiancée, avec Julie Le Breton, et d’Autrui signé Micheline Lanctôt. Suivront en mars Chorus, Gurov & Anna et La Passion d’Augustine, puis en avril, Noir, Corbo et le second volet des aventures d’Aurélie Laflamme. Tout ça, bien sûr, sans compter sur les lancements de quelques documentaires et sur le nouveau François Girard tourné aux États-Unis, Boychoir, qui sortiront tous également durant cette même période de huit semaines.

Loin de moi l’idée de dire qu’il y a trop de films québécois en salle. La réalité, d’ailleurs, c’est qu’ils sont plutôt noyés par la marée de films américains monopolisant nos écrans. Mais, il est cependant intéressant de constater, sans étude exhaustive, que la distribution de nos longs métrages gagnerait à être mieux répartie tout au long de l’année, histoire d’éviter toute cannibalisation possible. Et ce, même si souvent, deux productions québécoises sortant simultanément, ne se destinent pas au même public. Elephant Song et Le Scaphandrier en sont de beaux exemples. La visibilité totale d’un film québécois et sa campagne publicitaire peuvent cependant souffrir d’avoir un concurrent de la même origine; l’espace donné par les médias écrits et électroniques pour notre cinéma étant restreint.

Il faudrait donc miser sur des sorties échelonnées sur douze mois et non sur six. Par exemple, pourquoi bouder la saison estivale? Hormis les réalisations de Ricardo Trogi et les comédies très grand public, nos films sont totalement absents du calendrier de l’été, de mai à août. Pourtant, si des personnes veulent voir autre chose que « Transformers 9 », l’occasion serait idéale pour eux de se rabattre avec plaisir et curiosité sur du cinéma québécois plus intime, plus audacieux ou plus rapproché de leur réalité culturelle.

La réflexion serait souhaitable de la part des distributeurs, qui, aux yeux du grand public, pourraient paraître frileux. D’ici à ce que la situation change, faites vos choix entre les plus récentes œuvres de Léa Pool, François Girard, François Delisle, Rafaël Ouellet et Cie. Ils sortiront parfois trop discrètement dans les prochaine semaines. Et passons le mot! Car bien que nombreux, ces films, bons ou mauvais, n’ont pas la visibilité et le budget publicitaire de nos voisins du Sud. Ce serait dommage de passer à côté simplement parce qu’on ignore qu’ils prennent l’affiche, et ce, les uns à la suite des autres dans une possible indifférence. C’est là la nature même du combat qui se joue dans nos salles présentement.